संपूर्ण

परिचय

ग़ज़ल343

नज़्म2

शेर255

ई-पुस्तक159

टॉप 20 शायरी 20

चित्र शायरी 31

ऑडियो 47

वीडियो41

मर्सिया34

क़ितआ27

रुबाई104

ब्लॉग8

अन्य

कुल्लियात1896

क़सीदा8

नअत1

सलाम7

मनक़बत15

मुखम्मस4

रुबाई मुस्ताज़ाद1

ख़ुद-नविश्त सवाने5

मसनवी37

वासोख़्त4

तज़्मीन4

तरकीब बंद2

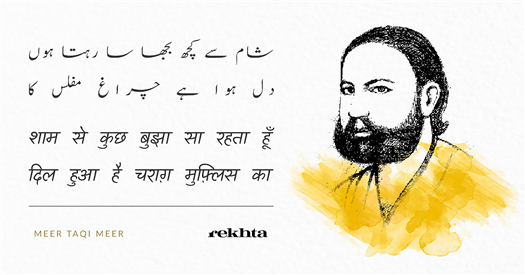

मीर तक़ी मीर

ग़ज़ल 343

नज़्म 2

अशआर 255

नाज़ुकी उस के लब की क्या कहिए

पंखुड़ी इक गुलाब की सी है

व्याख्या

मीर अपनी सहल शायरी में कोई जोड़ नहीं रखते हैं। जिस सच्चाई और आसानी के साथ वो विषयों को बयान करने की क्षमता रखते हैं उसकी मिसाल मुश्किल ही से मिलती है।

इस शे’र में मीर ने बड़ी मासूमियत और सादगी के साथ अपने महबूब के हुस्न की तारीफ़ बयान की है। ज़ाहिर है कि हुस्न की तारीफ़ के बयान में महबूब के होंटों का बयान बहुत अहम वस्तु है। मीर अपने महबूब के होंटों की नाज़ुकी मुलाइमियत या नम्रता को बयान करते हुए उपमा देते हैं और वो उपमा गुलाब के फूल की पंखुड़ी से देते हैं। गुलाब की पंखुड़ी बहुत नाज़ुक होती हैं, बहुत नरम होती हैं, इतनी नरम और इतनी नाज़ुक होती हैं कि मीर को अपने महबूब के होंटों की बनावट बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह नज़र आती है। गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत ही उचित उपमा है, जो महबूब के होंटों के लिए दी जा सकती है और मीर ने इस मुनासिब तरीन उपमा का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि उपमा के चुनाव में भी उनका कोई बदल नहीं है।

आसान लफ़्ज़ों में कहा जाये तो बात साफ़ समझ में आती है कि मीर अपने महबूब के होंटों को गुलाब की पंखुड़ी की तरह महसूस करते हैं, उसकी नाज़ुकी की या उसकी नम्रता की वजह से और इस तरह इस उपमा ने महबूब के हुस्न का बेहतरीन नक़्शा खींच दिया है।

सुहैल आज़ाद

-

शेयर कीजिए

- ग़ज़ल देखिए

राह-ए-दूर-ए-इश्क़ में रोता है क्या

आगे आगे देखिए होता है क्या

-

शेयर कीजिए

- ग़ज़ल देखिए

पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है

जाने न जाने गुल ही न जाने बाग़ तो सारा जाने है

-

शेयर कीजिए

- ग़ज़ल देखिए

अब तो जाते हैं बुत-कदे से 'मीर'

फिर मिलेंगे अगर ख़ुदा लाया

-

शेयर कीजिए

- ग़ज़ल देखिए

मर्सिया 34

क़ितआ 27

रुबाई 104

कुल्लियात 1896

पुस्तकें 159

चित्र शायरी 31

जिन के लिए अपने तो यूँ जान निकलते हैं इस राह में वे जैसे अंजान निकलते हैं क्या तीर-ए-सितम उस के सीने में भी टूटे थे जिस ज़ख़्म को चीरूँ हूँ पैकान निकलते हैं मत सहल हमें जानो फिरता है फ़लक बरसों तब ख़ाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं किस का है क़िमाश ऐसा गूदड़ भरे हैं सारे देखो न जो लोगों के दीवान निकलते हैं गह लोहू टपकता है गह लख़्त-ए-दिल आँखों से या टुकड़े जिगर ही के हर आन निकलते हैं करिए तो गिला किस से जैसी थी हमें ख़्वाहिश अब वैसे ही ये अपने अरमान निकलते हैं जागह से भी जाते हो मुँह से भी ख़शिन हो कर वे हर्फ़ नहीं हैं जो शायान निकलते हैं सो काहे को अपनी तू जोगी की सी फेरी है बरसों में कभू ईधर हम आन निकलते हैं उन आईना-रूयों के क्या 'मीर' भी आशिक़ हैं जब घर से निकलते हैं हैरान निकलते हैं

कुछ करो फ़िक्र मुझ दिवाने की धूम है फिर बहार आने की दिल का उस कुंज-ए-लब से दे है निशाँ बात लगती तो है ठिकाने की वो जो फिरता है मुझ से दूर ही दूर है ये तक़रीब जी के जाने की तेज़ यूँ ही न थी शब आतिश-ए-शौक़ थी ख़बर गर्म उस के आने की ख़िज़्र उस ख़त्त-ए-सब्ज़ पर तो मुआ धुन है अब अपने ज़हर खाने की दिल-ए-सद-चाक बाब-ए-जुल्फ़ है लेक बाव सी बंध रही है शाने की किसू कम-ज़र्फ़ ने लगाई आह तुझ से मय-ख़ाने के जलाने की वर्ना ऐ शैख़-ए-शहर वाजिब थी जाम-दारी शराब-ख़ाने की जो है सो पाएमाल-ए-ग़म है 'मीर' चाल बे-डोल है ज़माने की